I. FBS auf Arbeitsebenen oberhalb der Schulen

FBS, die sich in mehreren Subsystemen oberhalb der Schulebene auskennen und die jeweiligen Personen und Arbeitsweisen ein bisschen oder auch mehr kennen, sind für diese Subsysteme sehr nützliche Arbeitspartner. Sie können vermitteln, fokussieren, moderieren, Veranstaltungen planen und leiten, systematische Arbeitsweise vorantreiben und vieles mehr. Unser Ruf als FBS hängt auch davon ab, wie nützlich wir uns auf diesen Ebenen erweisen.

II. Welche Art von FBS-Beratung unterschiedliche Schulen künftig brauchen/meiden werden - Hypothesen

Vorweg: Eine Schule ist ein komplexes System. In ihr agieren Personen, die zu gemeinsamer Entwicklung bereit und beratungsaffin sind, und Personen, die eher nicht zu gemeinsamer Entwicklung bereit und beratungsabstinent sind, incl. aller Schattierungen und Übergänge. “Typbildend” ist immer, wie die Schulleitung, insbesondere der Schulleiter/die Schulleiterin eingestellt ist.

Beratung an Schulen vom Typ “Wir haben OES verstanden”: Schulen, deren Schul- und Unterrichtsentwicklung seitens der Schulleitung und des Schulleitungsteams (AL) planvoll, systematisch und beharrlich betrieben wird. Diese Schulen haben die aktuellen Entwicklungserfordernisse und -Themen “auf dem Schirm” (Individuelle Förderung, sprachsensibler Fachunterricht, Digitalisierung, …) und gehen sie systematisch an.

Diese Schule schätzen und brauchen Begleitung auf der Ebene des Schulleitungsteams. Das zentrale Angebot der FBS ist die Begleitung der jährlichen Schulleitungsklausur.

Die Schulleitung bringt die FBS gezielt in Kontakt mit kollegialen Teams.

Mit und in diesen Schulen können die FBS ein Rollenverständnis beliebt machen, das diese Schulen auch verstehen können: FBS als Prozess-Begleiter. FBS, auch wenn sie mit FBU kooperieren, werden dafür geschätzt, dass sie der Schule kompetente Lern-Rückmeldungen zu ihrem System und zu ihrer Arbeit geben (vgl. Prinzipien: absichtslose Beobachtung).

Diese Schulen stellen hohe (überhöhte) Ansprüche an Beratungsqualität, manche verzichten daher auch auf FBS, wenn sie ihnen nicht kompetent genug erscheinen.

Beratung an Schulen vom Typ “Wir hadern mit OES”: Schulen, deren Schulleitung sich bezogen auf SE und UE eher zurückhält. UE ist (noch) kein Thema im Schulleitungsteam. Steuerung der UE wird vermieden oder auf das Minimum (defensive Koordination - s.u.) beschränkt.

Hier sind die AL, die etwas für die UE tun möchten, tendenziell auf sich allein gestellt. Sie arbeiten erfolgreich mit engagierten L&L und es schlägt ihnen ein doppelter Widerstand entgegen: (A) Widerstand von älteren und erfahrenen L&L, die eigene Vorstellungen von Unterrichtsqualität haben, die sich auf eigene Art engagieren (häufig auch außerunterrichtliche Veranstaltungen) und die ihren tendenziell individualistischen Arbeitsstil nicht zur Disposition stellen wollen. (B) Widerstand von L&L aller Altersgruppen, die aus unterschiedlichen Gründen jede Art von Engagement in der gemeinsamen UE von sich weisen.

Was den Gruppierungen (A) und (B) gemeinsam ist: Sie akzeptieren und brauchen kollegiale Kooperation im Sinne von groben Terminabsprachen - Wer macht was wann? Diese Absprachen dienen dazu, den Bereich des eigenen Engagements vor dem Zugriff der Kollegen*innen und der Schulleitung zu schützen (defensive Koordination).

Wenn wir als FBS an solchen Schulen überhaupt in die Arbeit mit L&L kommen, müssen wir mit diesen Widerständen rechnen und mit ihnen arbeiten. Dazu sind auch sorgfältige Vor- und Nachgespräche mit dem/der Al notwendig. Wenn wir erkennen, dass eine Klärung im Schulleitungsteam notwendig ist, weisen wir darauf hin, wohl wissend, dass dagegen auch seitens der SL Abwehr auftreten kann.

Typisch für diese Schulen ist, dass die SL und mit ihr die Mehrheit der L&L eher nicht an Lern-Rückmeldungen zu ihrem System und zu ihrer QE- und SE-Arbeit interessiert sind. Sie meiden tendenziell solche Rückmeldungen, weil sie Reflexion, Lernen und Wandel auf der Systemebene eher fürchten. Sie suchen “fachliche Informationen”, die sie gerne anhören, deren Umsetzung sie sich jedoch vorbehalten. Solche “fachlichen Informationen” nehmen sie lieber von einem FBU als von einem FBS an. Ein/e FBU lässt die Schule auf der Systemeben in Ruhe, eine FBS, der/die mit einer/m FBU kooperiert, ist an solchen Schulen eher verdächtig/bedrohlich.

Handlungsansätze für Beratung durch FBS: den/die AL unterstützen, auch mit den teambereiten L&L zusammenarbeiten. Arbeit gemeinsam mit der SL an den “Widerstandsphänomenen” - Kulturanalyse, beharrlich dranbleiben.

Beratung an Schulen von Typ: “Wir wollen überhaupt kein OES”: Diese Schulen - ich kenne keine - sind nicht fähig, FBS-Beratung für sich zu nutzen. FBS-Beratung ist hier sinnlos.

Sehr häufig ist der “Spielraum”, den FBS an Schulen haben, von der persönlichen Einstellung des Schulleiters/der Schulleiterin abhängig. Diese wiederum richtet sich oft nach Meinungen erflussreicher Abteilungsleiter/innen oder Lehrer/innen (-Gruppen). Ein/e Schulleiter/in, die eine Zusammenarbeit mit FBS ablehnt oder aus Rücksicht auf mächtige schulinterne Meinungsgruppen ablehnen “muss”, meidet den Kontakt mit FBS und argumentiert im Schulleiter-Umfeld auch gegen FBS. (Einer offensichtlichen persönlich motivierten Stimmungsmache gegen die FBS ingesamt müssten, wenn sie laut wird, auch die Personen entgegentreten, die für Schuleiter/innen die Dienstvorgesetzten sind.)

Die Frage, ob Beratung durch FBS grundsätzlich sinnvoll ist, sollte m.E. auch von der nächsthöheren Stelle beantwortet werden und nicht nur irgendwelchen Meinungsführerschaften z.B. in Schulleiterkreisen überlassen werden. Dazu wiederum sind Daten und Erkenntnisse erforderlich, Daten und Erkenntnisse zum Nutzen von Beratung für die Schulentwicklung.

Es gibt auch Schulleiter/innen, die FBS eher als unverbindliche persönliche Berater/innen nehmen möchten, ohne Anspruch auf Umsetzung systematischer SE- oder UE-Vorhaben. So etwas vermeiden?

Handlungsempfehlung:

Das Kompetenzprofil FBS pflegen.

Entwicklungen nach der Strukturreform genau beobachten (auch mit Hilfe des FVSE).

Erweiternde und aktualisierende Fortbildungen zur systemischen Beratung anstreben.

Selber am Ball blieben.

Lesen. Fachzeitschriften, z.B.: “SE” und “Organisationsentwicklung”.

III. Eine Idee: eine offene Website, die speziell für die Kooperation FBS-FBU gedacht ist. Sie enthält kommentierte Links zu wichtigen Materialien.

= Zugang zu einem temporären (zunächst bis ca. 31.07.2021) Materialpool (z.B. ein Magneta-Cloud-Ordner, den ich gerne zur Verfügung stelle) mit dem Schwerpunkt Kooperation FBS-FBU.

Nutzer*innen können sich bedanken und Kommentare hinterlassen.

Ein erster Vorschlag dazu ist in Arbeit, die Probe-Website kann ich euch anl. des Jour-Fixe zeigen. Ich kann ab jetzt (11.06.2019) das Ding für ein paar Wochen probeweise betreiben. Wenn sie online gestellt wird, fallen Kosten an.

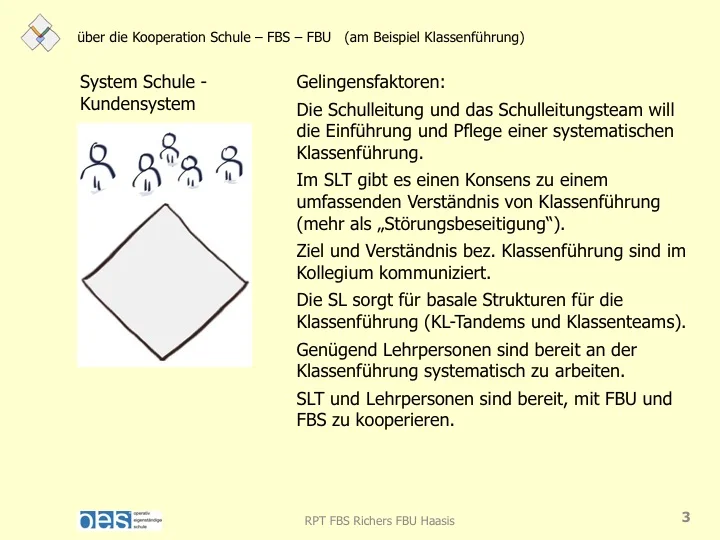

Kosten: meine Empfehlung ist “Business” (v.a. wegen der höheren Anzahl an Bearbeitern und wegen der Mitteilungsdienste) jährlich, mal für 2 Jahre.

Ich habe mal vorsorglich (auf eigene Kosten) bei squarespace eine Domain gekauft: “fbs-fbu.net”.

Passwort: fbs-fbu